18.08.2022 Ι Um Vorhersagen zu Fließfähigkeit und Packungsdichte von nicht-sphärischen Partikeln zu vereinfachen, hat Robert Hesse von der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) eine Lösung entwickelt: Er hat ein neuronales Netz trainiert, um die Eigenschaften dieser Partikel automatisiert zu bestimmen. Seine Idee präsentiert er auf der Achema am Forschungsstand Rheinland-Pfalz in Halle 6 an Stand A35.

Je weniger rund, desto schwerer die Vorhersage

Runde Partikel und ihre Eigenschaften sind mathematisch einfach zu beschreiben. Doch nur wenige Partikel in der Natur oder in der industriellen Fertigung sind exakt rund. Vielmehr gibt es eine Vielzahl an Varianten und Formcharakteristika. Genau das macht es so kompliziert, nicht-sphärische Partikel zu beschreiben und basierend auf der Beschreibung deren Handhabung zu optimieren.

Wenn ein Pharmahersteller beispielsweise wissen möchte, wie sich eine andere Tablettenform auf die benötigte Verpackungsgröße auswirkt, sind diese Informationen nützlich: Je runder eine Tablette ist, desto weniger verhakt sie sich mit anderen Tabletten im Abfüllprozess. Eine flache zylindrische Form kann bereits durch leichte Abrundungen die Packungsdichte optimieren.

Training mittels Simulationen

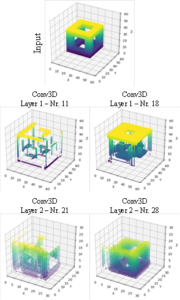

Die Abbildung zeigt, was das neuronale Netz aus einer Form macht, um Merkmale zu identifizieren. Aus sogenannten Faltungen (Convolutions), welche sich das neuronale Netz mit den Trainingsdaten angeeignet hat, werden Merkmale immer weiter abstrahiert und extrahiert. Oben ist beispielsweise zu sehen, wie ein Würfelrahmen erfasst wird: anhand von zwei Faltungen im ersten Layer und zwei Faltungen im zweiten Layer. Insgesamt verfügt das Netz über 6 solcher Layer-Schichten (daher der Name Deep Convolutional Neural Network) mit 32 oder 64 paralleler Faltungen je Layer. Abbildung: Robert Hesse

Doch wie lassen sich all die Eigenschaften, die Fließfähigkeit und Packungsdichte bestimmen, schnell erfassen, um Entscheidungen zur Wahl einer Form abzuleiten? Was bislang vereinfachte Berechnungen einzelner mathematischer Parameter bzw. Formbestandteile erforderte, kann eine trainierte Künstliche Intelligenz – in dem Fall ein sogenanntes „Deep Convolutional Neural Network“ – anhand eines 3D-Modells automatisiert ableiten.

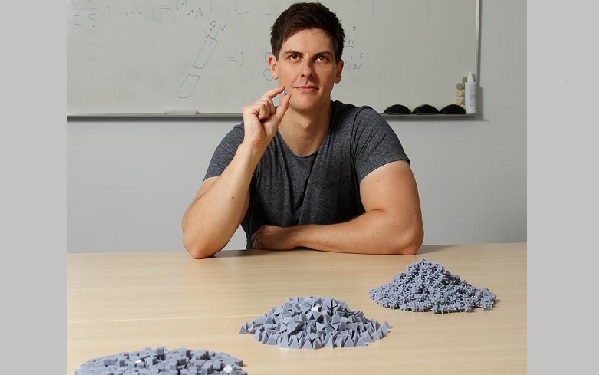

„Über Simulationen, bei denen nur die Form der Partikel variierte, habe ich einen umfassenden Versuchsdatensatz erstellt und damit das neuronale Netz trainiert“, berichtet Hesse, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik. „Standardisierte Experimente mit 3D-gedruckten Partikeln ermöglichten in der Erprobungsphase die Validierung der Simulationsmethodik– sprich abzugleichen, wie exakt die Simulation echte Partikel abbilden kann.“

Identifizierung markanter Merkmale

Das trainierte neuronale Netz filtert nun aus einer beliebigen dreidimensionalen Punktewolke, die die gesamte Form repräsentiert, markante Merkmale wie Rundungen, Ecken, Kanten usw. heraus. Anhand dieser Informationen kann es die Fließfähigkeit und zufällige Packungsdichte analysieren. „Dies ist beispielsweise hilfreich, um die Form pharmazeutischer Produkte hinsichtlich minimaler Maschinendimensionen und Verpackungsgrößen zu optimieren“, sagt der Forscher.

Auf der Achema in Halle 6 an Stand A35 gibt Hesse interessierten Besuchern Einblick in seine Forschung und die Fähigkeiten des neuronalen Netzwerkes.

Zur Pressemeldung der TUK